こんにちは、新井一二三です。

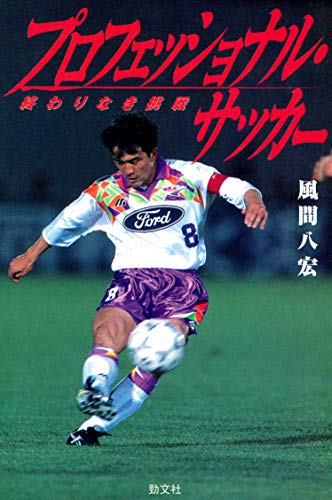

今回は桐蔭横浜大学を名門サッカー部に躍進させ、名門筑波大学監督を歴任。その後今まで続く川崎フロンターレのスタイルを確立させ、名監督として育成クラスタの中でも評判の高い名将、風間八宏の自伝、プロフェッショナル・サッカー 終わりなき挑戦を紹介します。

◇

今でこそ名監督としてのイメージが強い風間八宏だが、選手時代はサッカー不遇の時代にあってレバークーゼンなどブンデスリーガに5期所属。不遇の時代ゆえ選手時代の輝きが正当に伝えられることがなかったが、とにかく稀代のドリブラーであったことは確からしい。

それを伝える自伝がこのほど電子書籍化されたというからたまらない。

どのようにして風間八宏が現在に至ったのか。偉人の生涯はそれを追いかけるだけでも胸躍るものがある。ちなみに出版社は頸文社。もともとは1998年刊。前書きには「サンフレッチェ広島がクラブから出すはずだったが、諸事情によってとりやめになった」と書いてある。バクスターの横やりでも入ったのだろうか(ヤンセンかも)。

刊行する予定だった年はサンフレッチェが優勝した年だから、作るならそこしかないような気も知るけれど、なんとなくゴシップの香りを感じずにはいられない。

刊行された1998年といえば日本が(フランス)ワールドカップに初出場、初ゴールを決めた年だから、この本はいわゆる「W杯本」ということになる。ゆえに書き出しもワールドカップへの言及から始まるが、本書はあくまでも風間八宏本。その選手時代の秘められた過去はワールドカップへの怒りとともにあったらしい。

それはそうだろう。風間八宏の全盛期はそのまま日本サッカーの暗黒期と重なる。しかも風間は清水商時代、つまり高校二年生の時に日本代表に選ばれている。当時は学生を積極的に代表に入れようとする雰囲気があったとはいえ、それは快挙といっていい。ちなみに最初のポジションはDF。キャリアを重ねるにつれてゲームメーカー、攻撃的MFと前目にポジションを移していった、というキャリアも珍しい。

ドイツで惨敗を続ける日本代表に想いを馳せながら。

当時の日本代表委話を戻そう。1985年のメキシコワールドカップ予選こそ「木村和司のFK」に記憶されるように韓国との最終決戦にまでもつれこんだが、1989年のイタリアワールドカップ予選は1次予選すら突破できず惨敗。当時の日本は単純にフィジカルでライバルと伍せず、格上との試合では「試合にならなかった」ようなゲームも多かった。もしその時にドイツでもまれた自分が出場していたら……。

仲間が代表に帰っていく中、自分だけが取り残されていた、という逸話はすでに有名ではあるが、さぞ臍を噛む思いだったことだろう。

そんな風間はドイツから帰国したあと、マツダ、サンフレッチェ広島時代に日本代表の誘いを断っている。つまりそれはオフトジャパンのころ。風間は当時を「マツダのサッカーに尽力したい」という言葉で表現しているが、もしかしたら走らないスターの中で自分が輝く瞬間を想像できなかったのではないかともふと思う。

ドイツで磨かれた風間八宏の原点とは。

あれほど恋焦がれた代表をなぜ固辞し続けたのか……。結局、風間は広島でスターのままヤンセン体制に見切りをつけ、再びドイツに渡る。

そして、ここからが本書のクライマックス。ドイツ時代の回想が始まる。

サッカー黎明期のまるでモラトリアム小説を読むかのようなゆがんだ生活。

そこで出会う風間に影響を与えた「プロ」の鏡のような仲間たち。

3部のクラブを2部にノシ上げ、町中が大騒ぎとなった夜。

知られざる「ネクスト・カマモト」尾崎加寿夫や奥寺との邂逅。

田嶋幸三との邂逅も興味深い。余談にはなるが、風間八宏の日本代表就任も十分あるということなのだろうか。

ひるがえって、風間八宏といえば、今は「ボールチの少ないサッカー」で「論理的」というイメージがあるが、実はその根にあるのは昭和スポ魂ドラマばりの「努力と根性」。しかもそれがドイツ時代の苦労にあるというのが実のところらしい。

そして最大の見どころは、随所に垣間見られる、風間のサッカーにおける「哲学」だ。

サッカーをするためにグチはいらない。

勝ちたいことを倍思え

望むことを倍思え

いい選手になりたいと倍思え

そして本書は結末に向けて「サンフレッチェ広島」の初優勝というサクセス・ストーリーに向けて驀進していく……。

最後、2020年版の「おまけ」として本書には「今の風間八宏」の偽らざる本音が述べられている。それは単純な言葉の羅列でしかないが、その羅列が思いもよらぬ感動を呼び、さらに新たな未来を予期させもする。ぜひ一読をお勧めしたい。

また、これを機に「良書の電子化」が盛んになれば、ともふと思う。