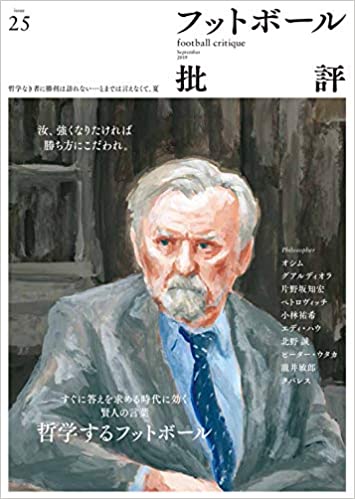

そもそも批評文化がほとんどない日本でひとり気を吐くサッカー批評誌、フットボール批評issue25の表紙は白髭を蓄えた元日本代表監督イビツァ・オシム。Jリーグ登録名は「イビチャ」であったところをより原音に近い「イビツァ」と表現するのは木村元彦の矜持。というわけで巻頭特集は木村元彦/ドラガナ・シュビッツァによるオシムのインタビュー。そこに西部健司、江間慎一郎、木村博嗣などとと名うての面々が続く。

本全体のテーマが「哲学するフットボール」。ということで表紙では登場人物を「philosopher」(哲学者)としたとことにまず注目。オシム、確かに。グアルディオラ、なるほど。片野坂、あれそうなの? ピーター・ウタカ、おいおいマジかよ(失礼!)、とも思うがそれはご愛敬。サッカーは楽しむもので、こき下ろすものじゃない。そもそもこっそり表紙に「何も言えなくて、夏」のオマージュをぶっこむくらいだから。肩の力を抜いて楽しむ方が、幸せになれる気がする。まさかシメオネも「J-WALK」は好きじゃない、なんて文句言ったりしないだろうし。

オシムは語り、写真家は撮る。

とはいえ巻頭特集はオシムである。素晴らしすぎる写真! なぜこの写真を表紙にしなかったのかと問い詰めたいクオリティのそれは、彼が健在であることを雄弁に物語る。そしてのっけからオシムは「哲学のないサッカーなどあるのだろうか」と説く。抜いた肩の力がしゃんとしてしまう。

というかそもそも「哲学」そのものが広義の「知ろうとすること」なのだから、そもそもフィロソフィーは存在している。どちらかというと逆説的にそう僕らへと問いかけたお題目と考えるのが自然かも。オシムがそうと知りながらそれを解いてくれるフシもみてとれる。

しかしおしゃべり好きのシュワーポは興が乗るにつれ、より学問的な「サッカー哲学」、あるいはそのありようを語り出す。それは結局実践するものだとも語っている。考えるだけでは葦でしかない。文末にエモーションを差し込むのは木村元彦の哲学、いや「スタイル」なのだろう。

サッカー批評の「スタイル」。そして低めのQ数。

なるほど、哲学をスタイルと置き換えると、その言葉をずっと近くに手繰り寄せられる。スタイルがあれば、何かにつけ振る舞いやすく、生きやすくなるかもしれない。でもあえて「哲学」と表題したのは「サッカー批評」の自己証明だと解釈する。つまりサッカーをそう考えると、人生楽しくてしようがない、ということ。

誌面はそして、「ポゼンションしながらカウンターする」という永久機関を生み出した大分トリニータの片野坂知宏監督、論客として名を上げる小林祐希などと続いていく。Q数低め、写真小さめの紙面構成はとてもスポーツグラフィック誌より読みやすいとは言えないが、その分読みごたえは抜群。つまり、「読み耽る」という楽しみがここにある。

オシムは考え、クロップは腕を回す。そしてあの人は……。

しかしオシムが一番の哲学者だと評したクロップが、自分をフットボールロマンチストだと表現するのにはおかしみを感じられずにいられない。オシムはクロップのぐるぐる回す手をイジるが、クロップはボールも回すし、手も回す。そりゃあ、ロマンチストだったらしょうがない!

ちなみに究極のリアリストは小林伸二で、ロマンチストが風間八宏や大木武なのだそう。詳しくは本誌をご覧いただければとは思うが、茂原岳人が無双したヴァンフォーレ甲府はたしかにロマンにあふれていた。だったら岡田武史はどうなんだろう。プロ監督の彼はたぶん可変式だった。だったら森安一は? 彼に対してもある仮説を投げかけている。

▼オシムジャパンの華麗な関連動画は次ページから!