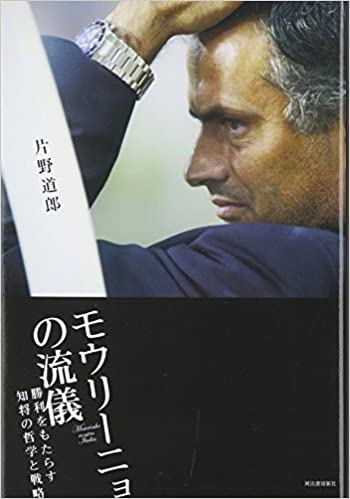

片野道郎といば、まずそのどことなく陰りのある文体が神聖なる被写体の人物像とマッチしてスパークしてしまった傑作、「天の扉 ロベルト・バッジョ自伝」。「ヨーロッパでは○○。だから日本は遅れている」論調一辺倒だったスポーツ・ジャーナリズムにおいて、その素材ありのままを送り出す筆致が印象的で、それはこの「モウリーニョの流儀」にも見て取れる。

しかし、「バッジョ」での彼は訳者で、「モウリーニョ」では著者である。しかし自分の哲学めいたものは、あとがきにすらほとんど見られない。それほど、モウという素材が傑出しているということでもあるけれど。

おとぎ話の国のサクセス・ストーリー

モウリーニョは、史上最もおとぎ話的なキャリアを歩んだ監督であろう。なにしろ、バルセロナの通訳がいきなりベンフィカの監督で、三年後にはポルトで三冠。翌年にチャンピオンズリーグ制覇である。日本流に分かりやすく言えば、フローラン・ダバディが上海申花でTOYOTAカップ優勝みたいな感じだろうか。とにかく、ありえねー話なのである。

そんなモウリーニョの実像に迫った温署は、実際に「成り上がり」のビジネス書としてもよく楽しまれているようだ。歯に衣着せず、最新の理論で伝統に抗うアウトサイダー。その理論は本書に細かく記されているが、走り込みをさせないとすれば、それだけで眉を顰める先輩監督諸兄の顔が目に浮かぶ。しかも本書の内容はインテル政権時代の2008-09シーズンを基準ににしているが、その前年はイングランドでの監督政権である。「プレミアには戦術がない(ただしアーセナルは除く)」が当時の世論。イタリア=戦術オタク=メディアからのクソリプは察して余りある。

そのリプライをものともせず炎上覚悟で成果を上げまくるモウリーニョは若きビジネスマンあこがれの存在というわけ。なにしろ「スタディオ・オリンピコで引き分けて喜ぶユベントスが見られてとっても愉快」とか言い放つのである。僕はさすがにそれを日本的に訳せない。ちなみに当時の中心選手はマイコン、セーザル、スタンコビッチ、バロテッリ、そしてイブラヒモビッチ。

そして本書は預言書のようでもある。モウリーニョは20年後に自分がいくつタイトルを取っているかのたまって、翌年、チャンピオンズと国内タイトル合わせて三冠を達成する。

そして、20年にまだまだ時間はある。

(アラヰフミ)

▼モウリーニョの偉大な足跡の動画は次のページで!