こんにちは、柱になり隊です。

ついに待ちに待った鬼滅の刃最新編の更新が始まりました!

当サイトでも全力で追っていきます!

柱稽古編の配信サイト一覧はこちらから!

鬼滅の刃 柱稽古編第1話「鬼舞辻無惨を倒すために」

人里離れた山の奥深くに佇む古びた城。この城には付近の村で行方不明になった人間が連れていかれるという噂があるらしい。噂をうけ調査に来た鬼殺隊員は、先日、確かに人をさらった鬼が城に入るのを目撃したものの、天守閣まで探しても誰も見つけられなかったらしい。この事態を受け、柱が2人派遣された。

1人は風柱の不死川 実弥(しなずがわ さねみ)。

もう1人は蛇柱、伊黒 小芭内(いぐろ おばない)。

城の監視を続ける彼らの視線に1人の鬼が映る。鬼は捕らえた女性を肩に担ぎ、城の中に入っていった。柱2人と案内役の鬼殺隊員2人はすぐさま城の中へ飛び込んだ。城内の鬼の数は柱の2人も見たことがないほどだという。

2人は鬼殺隊士を帰らせると城の攻略を開始。圧倒的数の差を物ともせず2人は城を駆けあがり、ついに天守に立つ鬼の元に追いつく。鬼は女性を放り投げ、天守から飛び降りた。すかさず不死川は鬼を追いかけるが、天守の下にあったのは鬼が跋扈する無限城。不死川があと1歩の距離まで飛び掛かるも、彼の目の前でふすまが閉じられる。鬼に突き立てたはずの刀は地面に突き刺さっていた。

つかの間の平穏

任務帰りのカナヲはしのぶの館にて、刀鍛冶の里での出来事を聞く。

上弦の鬼を2体も仕留め、禰豆子は太陽の光を克服してみせた。今後、無惨は禰豆子の力を得るため、必ず彼女を奪いにやってくるというのがしのぶの見立てだ。そして、その件で柱には緊急の招集がかかっているらしく、しのぶはカナヲに禰豆子を任せ、産屋敷邸へと向かっていった。

一方、目覚めた炭治郎は、彼に食事を運んできた鬼殺隊員と談笑していた。

鬼の襲撃でぼろぼろになった刀鍛冶の里は、鬼殺隊が用意した別の空里へ引っ越しと復興の準備で大忙しだという。上弦2体が来たのに被害が少なく済んだことは奇跡的なことだ。炭治郎も7日眠ったあと目を覚まし、柱の2人は2日眠って3日で全快したのだから、戦果は上々といえる。ただ、何故禰豆子が日の光の下を歩けるようになったかは謎のままで、それが人に近づいているのか鬼として進化しているのかは珠世が調べている最中だ。

しかし珠世の件はあくまで内密の話。炭治郎は慌てて口をつぐむが、話し相手の鬼殺隊員は警戒の号令や緊急の柱招集のことを考えており、先々に対して不安を募らせていたのだった。

産屋敷邸にて

中央会議の執り行われる産屋敷邸にて、柱は一堂に会していた。

柱は互いの状況について軽く言葉をかわす。中でも岩柱 悲鳴嶼 行冥(ひめじま ぎょうめい)は、上弦の鬼との戦いで柱が欠けなかったことを大層喜んだ。柱はここしばらくの闘いで減る一方。これ以上減っては組織として成り立たなくなる可能性があったからだ。

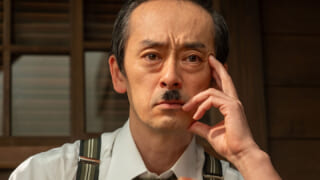

やがて柱たちの前に姿を現したのはお館様こと当主産屋敷 耀哉(うぶやしき かがや)ではなく、その妻産屋敷 あまね(うぶやしき あまね)であった。彼女は耀哉の体調悪化を理由に、代理として会議に参加するそうだ。耀哉の病は深刻で、もう顔を出すこともできないと告げるあまね。柱たちは沈痛の面持ちを浮かべるものの、すぐに頭を切り替え、本題を話始めた。

本題とは、今後予想される無惨との戦いについてのこと。

太陽を克服した禰豆子を、無惨は必ず狙いにやってくる。その戦いはまず間違いなく大規模なものになるため、早急な戦力の増強が必要なのだ。そしてそこに、先日の刀鍛冶の里の戦いにおいて、柱の2人に強力な力の発現が確認された。それは戦国の世、始まりの剣士たちが持っていた鬼の紋様によく似た痣。痣の存在はこれまで隠されており、その理由は痣自体が重要視されていなかったことや、度重なる鬼殺隊壊滅の危機にて途絶えてしまったと考えられていたからだった。

痣は1人が発現すると、周りの者も共鳴するように発現していく。今代で最初に痣を発現させたのは炭治郎だが、彼の説明はどうにも的を得ない。そこで甘露寺たちに話を聞こうとあまねは考えたのだ。そしてその問いに答えたのは時透だった。

「痣に自覚はないが、あの戦闘はいつもと違った。その条件を満たせば、痣は浮き出すだろう」

その条件とは、200を超える心拍数と、39℃を超える体温。痣の発現の有無は、2つの条件に体が耐えうるか否かではないかと時透は伝える。あまねはそれを聞き届けると、痣の発現を柱の急務としながらも、伝えないといけないことがあると口にするのだった。

『痣が発現にした者に例外なく訪れるもの』

あまねが去ったあとも、柱たちの間には困惑の空気が漂っていた。そんな空気などお構いなしに、冨岡は目的も告げずに席を立とうとする。今回の話を受けての行動をすり合わせる必要があるという不死川に、冨岡は振り返ることもせずに言う。

「俺はお前たちとは違う」

この言葉に激昂した不死川は冨岡に掴みかかろうとするも、その場は悲鳴嶼によって収められた。

300年前の刀

柱の会議と同時刻。任務から帰ってきた善逸が目にしたのは、太陽の下を歩く禰豆子。しかも言葉を話せなかったはずの彼女は、たどたどしくも「おかえり」と口にしたのだ。善逸はその可愛さに訳が分からなくなり、口から言葉は尽きなかったのだが、禰豆子はにっこりと微笑みながら言った。

「おかえり、いのすけ」

「……伊之助?」

善逸が血相を変えて伊之助を殴りにいったのは言うまでもない。

同時刻、病室にて、炭治郎の元にふらふらの鋼鐵が訪れた。彼が持ってきたのは刀鍛冶の里の試練で炭治郎が見つけた刀だ。その鍔には煉獄の刀の鍔がつけられ、刀身は漆黒に輝き、その刀身にはただ一言『滅』の字が彫られている。この『滅』の字はかつての刀鍛冶の強い思いが込められており、後に柱だけが刀に彫ることを許される『悪鬼滅殺』の元となったものだそうだ。鋼鐵は一通り怒ったあと、傷の治っていない体を引きずりながら帰っていく。

その直後、炭治郎の来客の騒々しさに玄弥が文句を言おうとしたとき、伊之助が病室の窓を割って部屋に飛び込んできた。

彼は炭治郎に、合同強化訓練なるものが開催されることを伝えるのだった。

柱稽古その1:宇随天元の基礎体力訓練

あまねと冨岡が去ったあと、残った柱たちは計画の内容を詰めていた。訓練の開始は3日後。悲鳴嶼は無惨の動きが分からない今、できる準備はすべてやっておくべきだと考えたのだ。禰豆子が太陽を克服して以来、鬼の出現は明らかに減っている。今ならば継子以外の隊士にも稽古をつけられると判断した悲鳴嶼は、元柱の面々にも声をかけ、合同強化訓練『柱稽古』の開催を決定した。

柱稽古の通達を受けた善逸は炭治郎を病室を訪れる。嫌で嫌で仕方ない善逸に対し、炭治郎が無邪気に羨ましがったため、善逸はへそを曲げてしまう。しかしなんやかんやで炭治郎に説き伏せられた善逸は、上機嫌に指定された場所へと向かうのだった。

場所は移り、とある山の中。柱稽古最初の関門である宇随天元の怒声が響いていた。

基礎体力担当として招集された彼のしごきは厳しく、隊士たちは疲労のあまり食事も喉を通らない。見かねた雛鶴が「そんなに怒んないでください」と隊士たちのフォローに入るが、天元は稽古の手を緩めるつもりはない。

「こいつらを次の柱のところに送り込んだらこっちが責められるってもんだ」

天元の後に続くのは現役の柱たちの稽古だ。時透の高速移動、甘露寺の柔軟に始まり、伊黒の太刀筋矯正の後は不死川の無限打ち込みと続き、最後の悲鳴嶼の筋肉強化訓練は、天元ですら人間を辞めるしかないと評価するほど。

彼の言う通り、過酷すぎる鍛錬に隊士たちは次々と倒れていく。それでも鬼殺隊は、鬼を滅するため、お館様のため、死んでいった隊士のため、生きとし生けるすべてのもののため、修練に励むほかない。

夕刻、お館様からの手紙を受け取った炭治郎は、稽古に冨岡が参加していないことを知る。隊士たちが稽古に励む様子は、あまねを通して耀哉にも伝わっていた。あまねに対し、弱弱しく礼を告げる耀哉。あまねは多くを語らず、ただ目に涙を浮かべながら「はい」とだけ返すのだった。

産屋敷耀哉、珠世に共闘を持ち掛ける

夜。とある市街地から少し離れた森の中。

書物を開く珠世の部屋の窓に、1羽のカラスが舞い降りた。カラスは自らを産屋敷耀哉の使いと名乗り、珠世を見つけるまでに随分と時間をかけたと苦労話をする。珠世にとっては鬼も鬼殺隊も変わらず警戒の対象。不信感を隠そうともしない珠世に対し、カラスは手短に用件を伝える。

「鬼殺隊にも鬼の体と薬学に長けたものがいる。無惨を倒すために協力しよう」と。

今回の登場人物はこちらをチェック!

大ボリュームの第1話!今シーズンも目が離せない!

待ちに待った柱稽古編がついに幕を開けました!

私事ですが天元様のお姿を見られたことが非常に嬉しかったです! 相変わらずお美しい……。嫁の皆さんとも仲良くやっている姿が見られただけでもう幸せでした。でも本音は動いてる天元様をもっと見せてほしい!

閑話休題。

鬼滅の新シーズン1話といえば、放送時間を延長して大量の情報を与えてくることでおなじみですが、今回も凄かったですね!不死川・伊黒の無双っぷりから始まり、不死川の眼下に無限城が広がるシーンで、もう完璧に鬼滅の世界に取り込まれていました。やっぱりあの映像美には勝てないです。

さて、今後の展開として柱稽古の開催や打倒無惨の共同戦線など、様々な要素が顔を出した第1話。この後の展開が楽しみすぎますね!

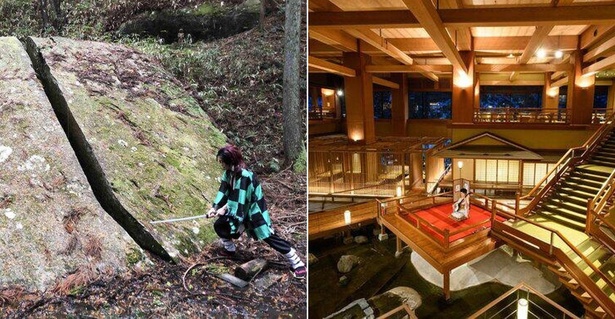

無限城を想起せずにはいられない老舗旅館があるそうです!詳細はリンクからどうぞ!

1年ぶりの放送を心の底から楽しむネットの反応

アニオリの無限城とか空気の読めない冨岡さんとか色々あったのにイケボなカラスが全部持って行ってしまった